-

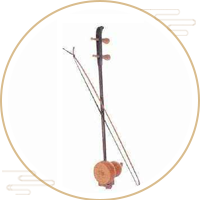

京胡

京胡,又称胡琴。是中国的传统拉弦乐器,18世纪时末期,随着中国传统戏曲京剧的形成,在拉弦乐器胡琴的基础上改制而成,至今已有200多年的历史,是中国传统戏曲京剧的主要伴奏乐器。[百科]

-

曲胡

曲胡是一种拉弦弦鸣乐器,坠胡的一种,河南曲剧、越调等戏曲的主奏、领奏乐器。琴筒八方,区别于张桐木板的坠子,一般直径(0.08)米,长度(0.14)米,前端蒙蛇皮;张两根弦,琴身琴筒全用硬木制作(紫檀乌木等)琴身全长(0.88)米声音传透力很强。低音区淳厚略带沙哑,中音高音洪亮...[百科]

-

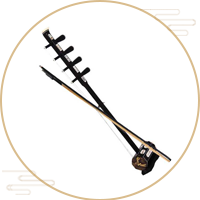

四胡

四胡,拉弦乐器,又名四股子、四弦或提琴。蒙古族称之为呼兀尔,源于古代奚琴。宋代陈旸《乐书》:“奚琴四胡本胡乐也。”清代用于宫廷乐队,称提琴。清代《律吕正义后编》:“提琴,四弦,与阮咸相似,其实亦奚琴之类也。”是北方民族共同使用的一种古老的弓弦乐器。主要流行...[百科]

-

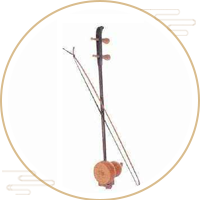

椰胡

椰胡,中国传统擦奏弦鸣乐器。在潮州音乐中又称冇(pa)弦。形制如板胡。音箱用椰子壳制作,面蒙薄桐木板,背开5个出音孔。用小贝壳(或竹)做马。定弦为g、d1或c1、g1,音域g~g2。音色浑厚,用以合奏或伴奏。是黎族、汉族弓拉弦鸣乐器。流行于海南、广东、福建等省。在广东音乐、潮州...[百科]

-

竹筒胡

竹筒胡,壮族弓拉弦鸣乐器。壮语称冉拜,“冉”为胡琴统称,“拜”为竹筒,意即用竹筒制成的胡琴。汉族称竹筒胡。流行于广西壮族自治区隆林、西林、田林、百色、乐业、凌云、田阳、田东、那坡、德保和云南省富宁县等地。[百科]

-

藏京胡

是藏族拉弦乐器,仿京胡制作,因形似京胡,汉族称其为藏京胡。藏语发音称活琴。形制与内地的京胡完全相同,但传入的时间不详。音色清脆悦耳,主要用于歌舞和藏戏伴奏。流行于西藏自治区拉萨、日喀则、江孜等地。[百科]

-

葫芦胡

葫芦胡,壮族、布依族弓拉弦鸣乐器。壮语称冉卜,“冉”为胡琴统称,“卜”为葫芦,意即用葫芦制成的胡琴,故称葫芦胡。形制独特,音色浑厚,常用于器乐合奏或为壮剧、布依戏伴奏。流行于广西壮族自治区桂西百色地区各县、贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰、兴义、安...[百科]

-

纳西胡琴

纳西胡琴,纳西族弓拉弦鸣乐器。因饰龙头和琴筒较大,纳西族又称其为龙头胡琴和大胡。形制较为古朴,音色柔和浑厚,用于“白沙细乐”和“纳西古乐”。流行于云南省丽江纳西族自治县。[百科]

-

布依四胡

布依四胡,是布依族、苗族弓拉弦鸣乐器。苗族又称四弦胡。流行于贵州省黔南、黔西南布依族苗族自治州各地。[百科]

-

彝族四胡

彝族四胡,彝族弓拉弦鸣乐器。较汉族、蒙古族四胡体积小,音色脆亮。流行于云南省楚雄彝族自治州楚雄、永仁等地。[百科]

-

马骨胡

马骨胡,壮族拉弦乐器。壮族称冉督、冉列。流行于广西壮族自治区西林、隆林、田林、百色、靖西、德保一带和云南、湖南等省壮族地区。[百科]

-

胡西它尔

胡西它尔,一种维吾尔族拉弦乐器。(胡西它尔)意为(悦耳的琴弦)。流行于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐等地。由新疆艺术学校吐尔逊江依据维吾尔族民间传说创研而成(原名或为艾西塔尔)[百科]

-

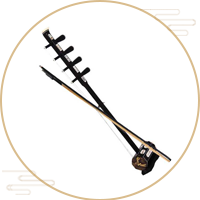

蒙古族四胡

蒙古族四胡,指的是蒙古族地区流行的四胡,形制和汉族地区的四胡相同,常使用红木、紫檀木制作,琴筒多呈八方形,蒙以蟒皮或牛皮为面,弦轴和轴孔无锥度,利用弦的张力紧压轴孔以固定,有的还在琴杆、琴筒上镶嵌螺钿花纹为饰,细竹系以马尾为琴弓,弓杆中部包以长10厘米铜皮或...[百科]

-

彝族三胡

彝族三胡:彝族特有的弓弦乐器,阿细人称“嘿胡”,撒尼人称“嘞胡”,木制琴筒,蒙蛇皮(或羊皮),琴杆用紫竹,杆端有三个森轸,三弦。琴弓略粗、竹制弓形、双股马尾,分别穿于一、二弦及二、三弦之间。演奏时一、二弦与二、三弦同时发音,音色丰富独特,柔和、圆润,可以独...[百科]

-

胡蓉蓉

胡蓉蓉,中国内地女演员、歌手,毕业于北京电影学院。2005年,胡蓉蓉主演现代生活题材剧《湄澜传情》,从而正式进入演艺圈。2006年8月,在战争爱情剧《大舞台》中饰演郝丹丹。2007年,参演纪录片《加入我们,帮助他人》。2009年2月,参演动作喜剧电影《大兵小将》。[百科]

皖公网安备 34019202000096号

皖公网安备 34019202000096号