-

三国·东吴建国之路

孙权是吴国的开国皇帝,自幼跟随兄长孙策平定江东,孙策英年早逝,孙权继位为江东之主。他仁贤用能、挽救了江东危局,保住了父兄基业。建安十三年孙权与刘备联盟,大败曹操于赤壁,天下三分局面初步形成。建安二十四年孙权偷袭刘备的荆州成功,使吴国的领土面积大大增加。章武二年,孙...

-

汉朝·吴楚七国之乱

吴王濞为这次叛乱的主谋。诸吕当权以及汉文帝刘恒继统等政治事件,加剧了这一矛盾。高祖并与群臣共立非刘姓不王的誓约。吕后死,诸吕聚兵,准备发动政变。刘将闾应约起兵,长安方面派遣大将军灌婴出击。其一是使列侯一概就国,功臣如绛侯周勃也不例外,目的是便于文帝控制首都局势,避免掣肘。...

-

吴起

吴起(公元前440年-前381年),姜姓,吴氏,名起,卫国左氏(今山东曹县)人。战国初期军事家、政治家、改革家,兵家代表人物。一生历仕鲁、魏、楚三国,通晓兵家、法家、儒家三家思想,在内政军事上都有极高的成就。在楚国时,辅佐楚悼王主持变法。周安王二十一年(公元前381年...[百科]

-

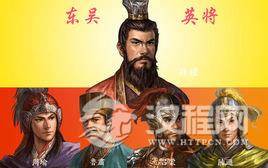

三国·东吴四英杰

孙策、孙权建立的吴国之所以停留在江东地区跟中原地区的曹操对抗,根本是因为孙策、孙权的雄才大略。当时东吴的英杰如周瑜、鲁肃、吕蒙、陆逊四个人,是当时(东吴)的所谓国家的心腹与梁柱,都是能与国家共存亡的大臣。自古将帅,没有不夸耀自己是有才能的人,嫉妒胜过自己的...

-

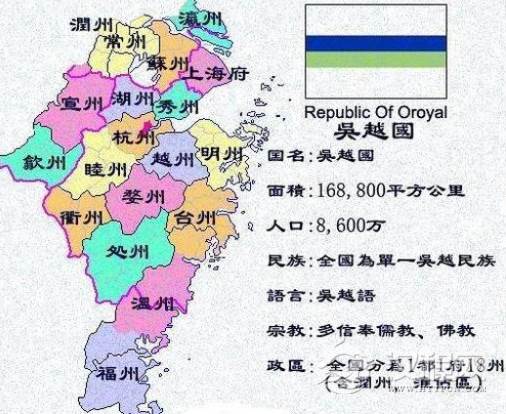

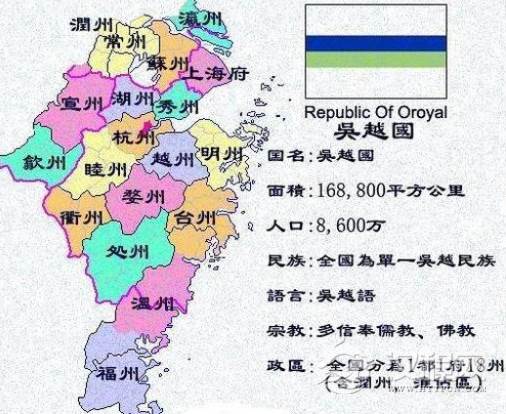

五代十国·吴越国

吴越国是五代十国时期的十国之一,由钱镠在公元907年所建,国都杭州。先后尊后梁、后唐、后晋、后汉、后周和北宋等中原王朝为正朔,并且接受其册封。强盛时拥有13州疆域,约为现今浙江省全境、江苏省东南部(苏州市)、上海市和福建省东北部(福州市)一带。吴越国历三代五王,至公元978年...

-

春秋战国·先秦七子

先秦七子指的是春秋战国时百家争鸣时期最有影响力的七个思想家,他们分别是儒家的代表人物孔子、孟子、荀子,墨家的代表人物墨子,道家的代表人物老子、庄子,法家的代表人物韩非子,这七个人都给后世留下了深远的影响。

-

春秋战国·孙武和《孙子兵法》

孙武在训练中严申军纪,斩掉两名任队长而不听约束的吴王宠妃,宫人由此而大惧,进退跪起无不听命。同年,吴王欲攻楚都郢,孙武认为应当等待。孙武的战略理论以国家之间的战争作为主要研究对象,以国家利益作为出发点和核心问题,以安国全军作为战争的首要目的。孙武从国家利益出发,提...

-

唐朝·更立太子

李世民诏废太子承乾为庶人,赐汉王元昌自尽,侯君集等皆被杀。承乾被废后,太宗与长孙无忌、房玄龄、李勣、褚遂良等议立太子之事,太宗犹豫不决,欲立有才华的魏王泰,又恐重演父辈骨肉相残的悲剧。九月,太宗任长孙无忌为太子太师、房玄龄为太傅、萧瑀为太保、李勣为太子...

-

清朝·丙子胡乱

丙子虏乱又称丙子之役指的是1636年至1637年之间,清军为了攻打明朝解除后顾之忧而发兵朝鲜的一场战争。这是后金第二次入侵朝鲜,在韩国史书中又被称为丙子胡乱(병자호란)。丙子胡乱又与之前发生的丁卯胡乱统称为丙丁虏乱(병정노란)。1636年12月2日,大明登莱巡抚袁可立仅仅...

-

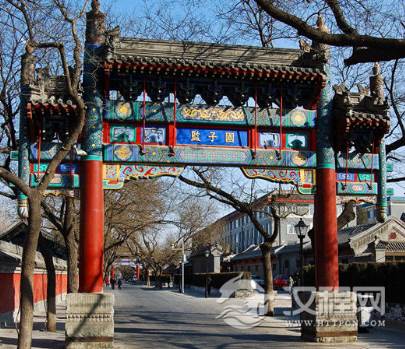

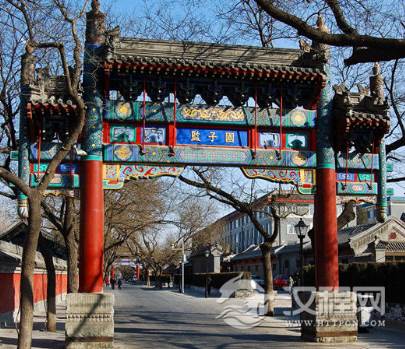

·国子监

国子监是元、明、清三代国家设立的最高学府和教育行政管理机构,又称“太学”或“国学”。古代在国子监读书的学生称为“监生”。国子监不仅接纳全国各族学生,还接待外国留学生,为培养国内各民族人才,促进中外文化交流,曾起到积极的作用。

-

三国·东吴十二虎臣战绩记载

三国时期猛将如云,蜀有五虎上将,魏有五子良将。东吴也有一大批出类拔萃的将领。在立国初期,猛将兄即有数十位之多,《三国志》则把程普、黄盖、韩当、蒋钦、周泰、陈武、董袭、甘宁、凌统、徐盛、潘璋、丁奉十二人合为一传,因其英勇骁战、功勋卓著而并称“东吴十二虎臣”

-

·太子案

太子遭禁,掀起了轩然大波,“南京士民”皆“哗然不平”。江防督抚袁继咸、宁南伯左良玉、广昌伯刘良佐等大臣上疏抗争。左良玉甚至起兵东下,声称“清君侧”,但不久病逝。据《明史》、《罪惟录》所载,这位太子也是伪装的,乃状貌酷似太子的高阳人王之明,遂斩于市。这事一直...

-

唐朝·国子监复学

自安史之乱以来,国子监堂室颓坏,士兵往往借居其中。国子监祭酒萧昕上言,认为学校不可废除,代宗于是下令复补国子学生。鱼朝恩受命在释奠之日讲授经文。八月,国子监整修完毕,在监内再次举行了释奠之礼。安史之乱,叛军攻陷长安,被俘,被迫接受伪职,后脱身归朝,...

-

春秋战国·吴楚长岸之战

到夜里,喊了三次,埋伏的人交替回答,楚人上去杀掉这三人,吴军趁楚军混乱,将其打败,夺回了余皇船。长岸之战是我国古代最早的编队水战,标志中国战术的重大进步。这是十二律名见于典籍的最早的完备记载。和最终上升为本体论范畴,与德一起构成战国哲学基本方式。

-

明朝·吴中四杰

吴中四杰是指元末明初生活在苏州地区的高启、杨基、张羽、徐贲四位诗人。四人由元入明,诗多怀旧、题咏之作,抒发故国之思和生民之痛。其中,高启的诗诗兼采众家之长,无偏执之病,反映人民生活的诗质朴真切,富有生活气息。

皖公网安备 34019202000096号

皖公网安备 34019202000096号