-

八角鼓

八角鼓,古时满族人用于自娱的一种拍击膜鸣乐器,因鼓身有八个角而得名,又称单鼓。鼓体扁小,鼓面呈八角形,代表当时清朝的八旗。鼓框用八块乌木、紫檀木、红木、花梨木和骨片拼粘而成;一说是八旗首领各献一块最好的木料嵌拼而成。七面框边内各嵌两至三枚小铜钹,一面嵌钉柱...[百科]

-

清朝·辛者库

辛者库,是满文"sinjeku"的音译,含义乃包衣管领下食口粮人也。八旗之下的一个旗人组织--管领,这是一种包衣组织,而绝不是专门监管罪奴的机构。辛者库人分原有的辛者库人和缘罪入辛者库的,不能一概认定辛者库人皆是罪籍。内务府、王公府第、陵寝、行宫、庄屯皆有辛者库人服劳役。绝...

-

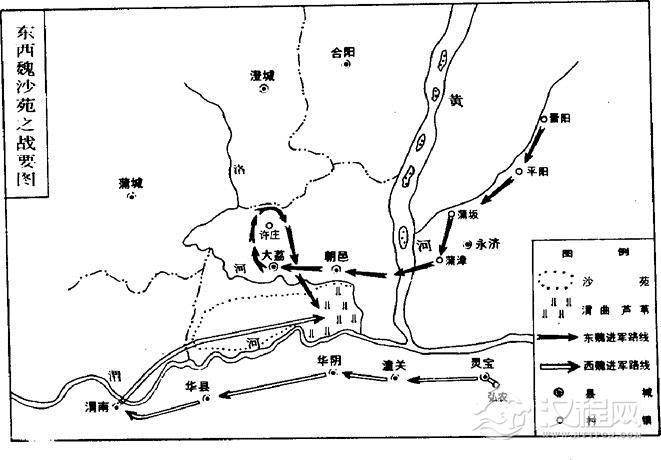

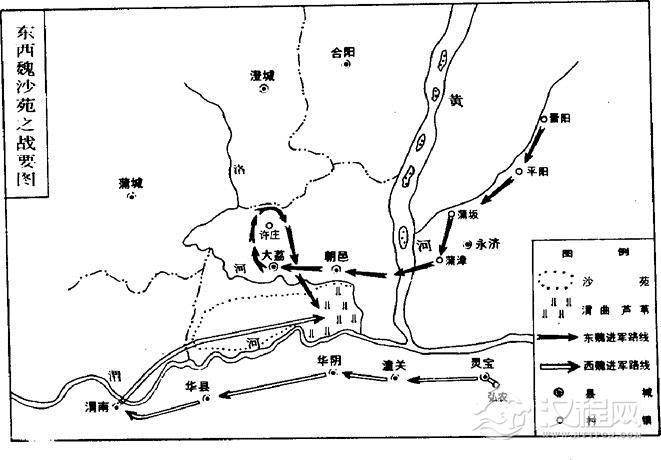

南北朝·沙苑之战

沙苑之役指的是在中国南北朝时期的东魏天平四年(公元537年)十月,东魏丞相高欢亲率二十万军队至蒲津攻打西魏,西魏帝派遣宇文泰前来迎击,当时宇文泰的军队不满万人,但他力排众议,率军轻骑急进,在沙苑一举击溃东魏军队,高欢狼狈而逃。沙苑之役指的是在南北朝时期的东、西魏第二场大战。东...

-

晃铃

晃铃,满语“轰务”(Hongwu),亦称“铜铃”、“神铃”,《钦定满洲祭神祭天典礼》中称之为“铃杆”。所谓“神”是无形的,但在萨满的视界中,又是有形的---用音响“造型”。因而,许多神祇都是带着神铃下界的,即铃的声响象征神的降临,如吉林石姓萨满请下“玛克吉瞒尼...[百科]

-

宋朝·西湖渐盛

西湖香魂苏小小据史载,钱塘名妓至少有两个叫苏小小的,其一为南齐人,另一为南宋人。

-

圆鼓

圆鼓是满族、朝鲜族混合击膜鸣乐器。满语称铜肯,又称抬鼓。朝鲜族又称扁鼓、民鼓。流行于辽宁、吉林、黑龙江等省,尤以吉林省延边朝鲜族自治州盛行。[百科]

-

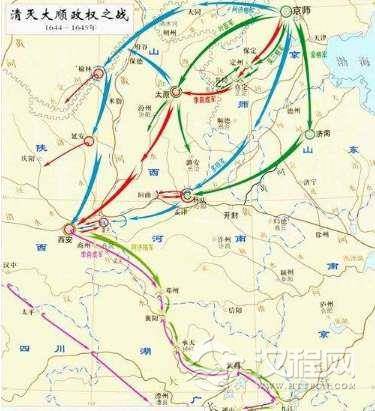

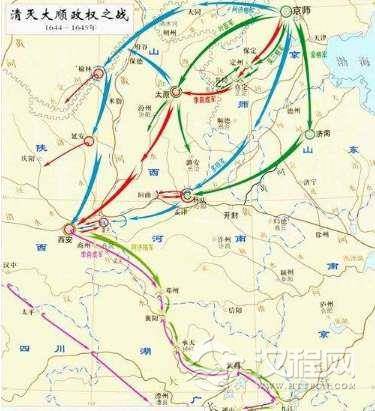

·清灭大顺之战

这里必须强调指出的,是清军入关对全体满族人民所产生的特殊作用和重要影响的问题。众所周知,满族前身女真原本是在明王朝统治下的一个被统治的少数民族;清军入关,满族一跃而成为全国最高的统治民族,再则满族不论贵族或平民,几乎全部从关外边区迁入到中原腹地、首都...

-

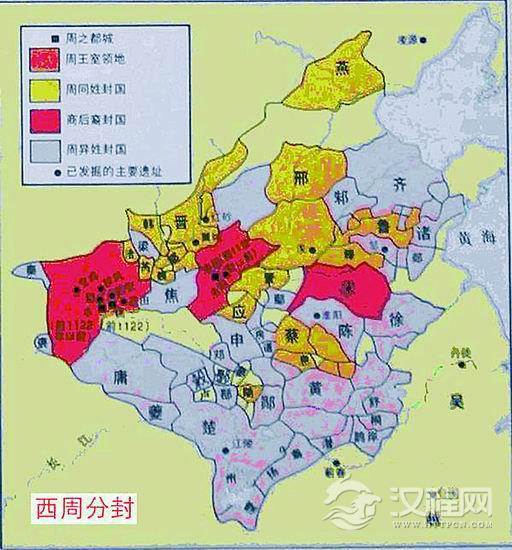

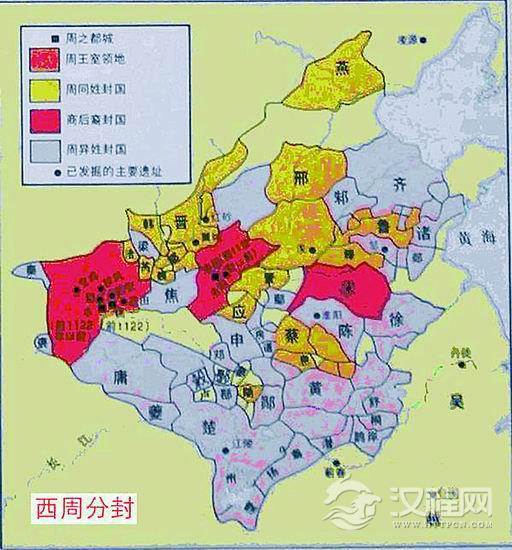

春秋战国·西周公国

西周,中国历史上的古国名,战国时代的一个小国。周考王元年(前440年),封其弟揭于王畿,是为西周桓公,形成一西周小国。前367年因公子根的叛乱,赵成侯遂“与韩分周为两”,周于是分裂为东周、西周两个小国。至周赧王时(前315年),东、西周分治,赧王徙都西周。前256年,...

-

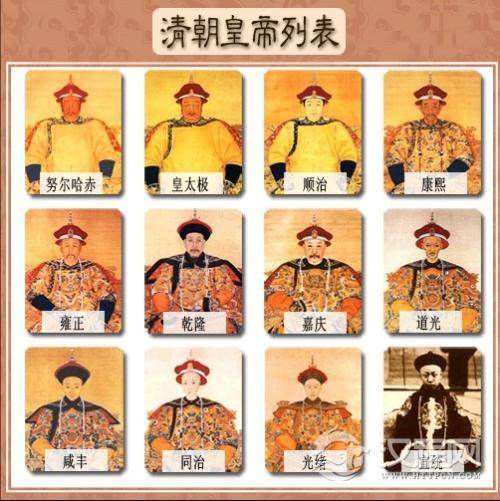

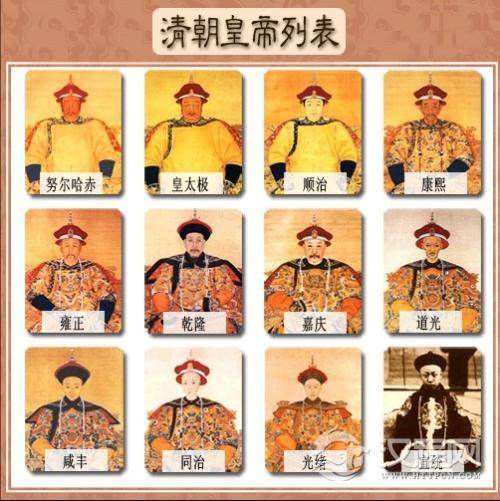

清朝·清朝十二帝

满清王朝是中国历史上继元朝之后,第二个由少数民族建立的的政权,同时也是我国历史上最后一个封建王朝。清朝入关之后,顺治、康熙、雍正、乾隆、嘉庆、道光、咸丰、同治、光绪、宣统十帝,再加上入关前的努尔哈赤和皇太极,被世人统称为“清朝十二帝”。在满清统治下的二百多年间,无...

-

筚总

民间流传的式样相同而规格有异的筚总,小者称锐左,中者称盏西,大者称筚格。因流行地区的不同、民族支系和各地方言的差别,又称筚满、弄盏、筚也、蒙约、格朗、阿柬三筚、阿吉三筚等。流行于云南省德宏傣族景颇族自治州潞西、瑞丽、陇川、盈河、梁河和保山地区腾冲、龙陵等地。[百科]

-

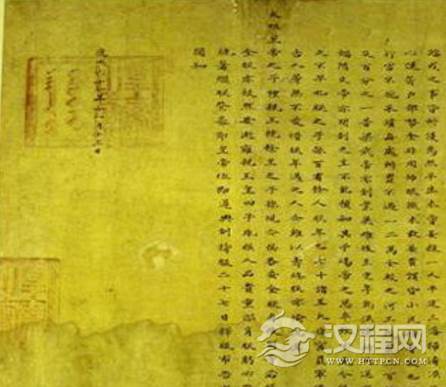

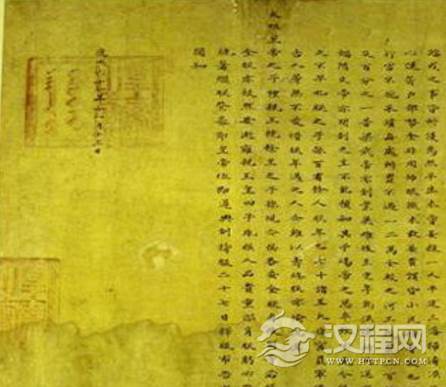

清朝·康熙遗诏

诏书中的满文中,“于”和“十”是完全不同的两个字,而且,于是现代简体字的写法,过去的繁体字写法是“於”。因此,没有矫饰的可能,十改于只是小说里的说法,真正让史学家怀疑雍正继位过程的,是其他历史记载。

-

中阮

现在使用的改良阮分为五种:低音阮、大阮、中阮、小阮、高音阮。四弦,有品,按十二平均律装置。定弦为:低音阮E1A1DG;大阮DAe;中阮Gdgd1;小阮gd1a1。音域可达两组半。中阮为中音乐器,音色恬静、柔和、富有诗意,与秦琴相似,在合奏中常担任演奏旋律或描句,具有动人的效果;担任伴...[百科]

-

扁鼓

扁鼓,是蒙古、藏、朝鲜、满、纳西、彝、苗、汉等族棰击膜鸣乐器。蒙古语称恒格勒格,藏语称额阿、额穷、当木穷,朝鲜族、满族称架鼓,苗语称嗯铎,汉族称跨鼓,鼓身扁圆形。流行于内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、西藏、青海、甘肃、云南、广西和中国北方等省区。[百科]

-

唐朝·薛涛去世

她从小跟随父亲入蜀,16岁时西川节度使韦皋召她侍酒赋诗,入乐籍为妓,20岁脱籍,隐居成都西郊浣花溪。薛涛从小有诗才,精通音律书法,历任西川节度使都很看重她。薛涛喜爱红色,曾令人特制深红小笺为作诗专用,人称薛涛笺,风靡千年,成为风雅佳话。薛涛诗作原集已失,明人辑...

-

·披甲人

披甲人,多指受降后披甲上阵为统领部族征战讨伐的人,地位低于一般军人,高于奴隶;满清时,多有朝廷大员犯重罪,发配边疆,与披甲人为奴;

皖公网安备 34019202000096号

皖公网安备 34019202000096号