-

阿昌族“活袍调”的文化现象

阿昌族文化作为中国民族文化的活化石,历史悠久,生生不息。主要聚居于德宏州的阿昌族也在此列。阿昌族原始宗教的最高祭司被称为“活袍”,主要从事祭神送鬼等宗教祭祀活动。本文在文献调查和田野调查的基础上,试图对“活袍调”的起源、发展...

-

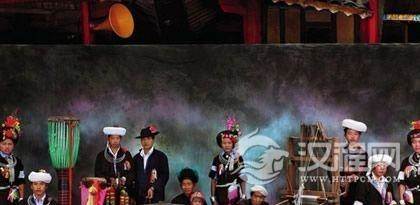

极具民族特色的黎族礼仪文化

和解礼仪在海南省黎族地区,有一种和解的礼仪,黎语称为“蕊岔”,意为“给好眼色”。宴席礼仪海南省黎族招待客人有一套饮食礼仪。丧葬礼仪在海南黎族,当病人在弥留之际,家中人仍要喂水喂饭,表示孝敬。断气后,以鸣枪报丧,亲友们在一起商量丧葬仪式。黎族...

-

阿昌族历史阿昌族的历史文化是怎样体现的

阿昌族人口共有2.7万余人,是云南省特有的民族,主要聚居云南省西部地区德宏州的陇川县、梁河县及潞西市,保山腾冲县、龙陵县也有少量分布。陇川县的户撒地区和梁河县的遮岛是最集中的地方。唐宋时期,阿昌族地区属南诏和大理政权管辖。解放前,阿昌族地区处于封建领主...

-

黎族代表性的舞蹈,原来这是黎族的

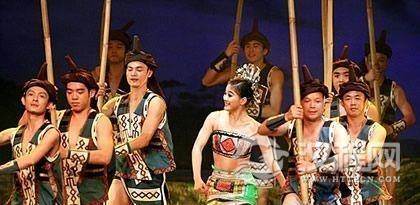

黎语转刹,起源于古崖州黎族丧葬活动,系黎族古代人在死时用于护尸、赶走野兽、压惊及祭祖的一种丧葬舞2006年5月20日,黎族打柴舞经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。打柴舞是黎族民间最具代表性的舞种,黎语称“转刹”、“太刹...

-

阿昌族的语言文化阿昌族的方言有哪些

阿昌语现有两种方言,梁河方言借汉、载瓦、傈僳、白等民族的语词较多;户腊撒方言则借傣、缅、景颇等民族的语词较多。由于长期和汉、傣等民族交错杂居,民间的经济、文化交流频繁,且受傣族、汉族土司、官吏的统治,所以阿昌族中尤其是成年男子一般都能讲阿昌、汉、傣...

-

黎族酒文化简介黎族酒都有啥民族特色

黎家把南瓜加工后,掺入糯米蒸成酒料,把发酵的酒料,酿成南瓜酒。

-

琼剧宗师韩文华

年仅七八岁的他每次都会跟随母亲进场听戏,由于年纪较小还成为戏迷给韩文华送礼物的转交人。由于经常在后台走动,吴梅了解到韩文华的一些“与众不同”。饮酒唱戏是韩文华的独具特色,在琼剧界他也得了个“醉酒公”的戏称。此外,韩文...

-

剪窗花(河北昌黎民歌)

-

文昌元宵的送灯

文昌元宵送灯是一项传统项目,到了农历正月十五夜晚,人们掌着一盏盏花灯(花灯整个可见72个大小红\"喜\"字和36个\"寿\"字。主要负责筹备资金、联系演戏、跳舞、祭公、送公灯等事项。并且参加送灯的人家必须是生有男孩的家庭,才有权去送灯。元宵除送灯外,还有跳盅盘舞、演木偶红、琼...

-

袁雪芬纪念文集和唱腔集

“袁雪芬纪念文集和唱腔集”3月26日在逸夫舞台举行首发式暨签售仪式《人民艺术家袁雪芬纪念文集》和《袁雪芬越剧唱腔精选(早期)》即将由上海音乐出版社出版,现定于3月26日下午二时在逸夫舞台举行新书首发式暨签售仪式。届时袁雪芬老师三位儿子、...

-

黎族特有的节日是什么?黎族爱情节的风俗

黎族也有自己特有的节日,就是农历三月三的爱情节。农历三月初三是黎族人民一年一度的盛会日子。传说远古时代,聚居于昌化江畔的黎族百姓遭受了一次大洪灾。后人奉他们为祖先,每逢三月三便隆重纪念。有时一对对情人悄悄离开篝火旁,小伙子把耳铃挂在姑娘耳朵上,把鹿...

-

黎族服饰黎族服饰经历了怎样的历史发展

随着时间不断的推移和各民族交往的频繁,黎族服饰加速了变化。只有比较边远地区的中老年妇女仍穿着黎族服饰,但是多数服饰都是在市场上购买的材料制作而成的,且上衣服饰已发生了很大的变化。黎族服饰是黎族人民喜爱的服饰之一,需要保留其民族风情习俗和服饰特点。#$...

-

你对于黎族三月三节是否了解?

每年的三月三,是黎族最盛大的节日,也是黎族男女追求爱情与告白的日子。三月三是黎族的传统佳节,也是黎族对外传播文化的重要渠道。相传在很久以前,石洞有一只作恶多端的乌鸦精,使黎民百姓不得安居乐业。后来,黎族人民为了纪念她,把这山...

-

阿昌族对外来文化的包容及眷恋

因而一个种族要想与时俱进,不落后于其他族,那么就要容纳出本族文化外的外来文化,而在我国就有那么一个民族——阿昌族,对于外来文化不仅包容,甚至眷恋。那么,在阿昌族文化里,阿昌族是如何对外来文化包容与眷恋的呢?阿昌$#...

-

黎族敲击体鸣乐器是什么?黎族叮咚演奏简介

叮咚,是黎族特有的敲击体鸣乐器,以乐器的发声命名。流行于海南省东方、保亭、白沙、乐东等地。黎族人民喜歌善舞,不仅逢年过节、集会喜庆要唱歌,就是平时劳动生产也要唱歌。打叮咚是黎族人民喜闻乐见的娱乐形式。在黎族村寨,叮咚除有两根木杠的以外,还有...

皖公网安备 34019202000096号

皖公网安备 34019202000096号