-

刀杆节

刀杆节由来于一个传说,纪念明朝时期体察边民疾苦的兵部尚书王骥。[百科]

-

唐朝·房谋杜断

唐太宗李世民有两个得力的宰相,一个是“尚书左仆射”房玄龄,一个是“尚书右仆射”杜如晦。那时,唐朝开国未久,许多规章典法,都是他们两人商量制订的。人们把他们两人并称为“房、杜”。

-

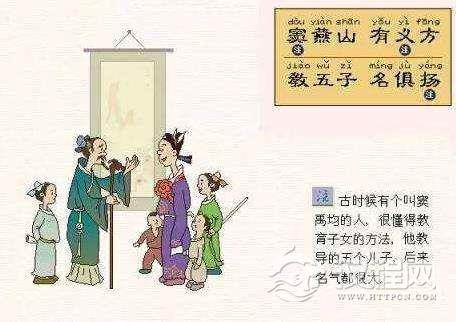

·五子登科

五子登科本为中国民间谚语,最初来源于民间故事,话说五代后周时期,燕山府有个叫窦禹钧的人,他的五个儿子都品学兼优,先后登科及第,故称“五子登科”。窦禹钧本人也享受八十二岁高寿,无疾而终。当朝太师冯道为他赋诗云:“燕山窦十郎,教子有义方。灵椿一株老,丹桂五枝芳。”《三...

-

南北朝·郦道元被杀

《水经》记述河流137条,并附“禹贡山川泽地所在”凡60条,内容十分简略。北魏郦道元为《水经》作注,并且加以补充,撰成《水经注》。《水经》借《水经注》流传后世。

-

上古·上古四圣

“上古四圣”指传说中的尧、舜、禹、皋陶,其中尧、舜、禹皆为“圣君”,皋陶为“圣臣”。

-

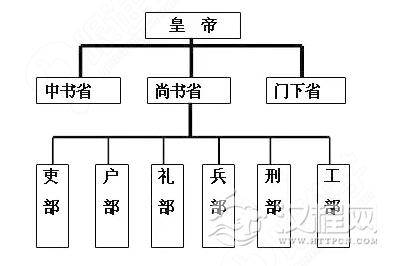

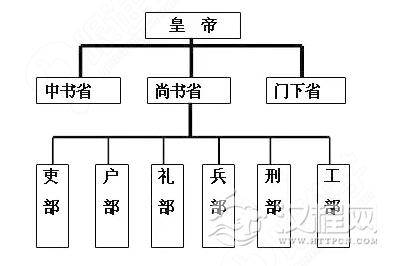

西周·六部

其职务在秦汉时本为九卿所分掌,魏晋以后,尚书分曹治事,曹渐变为部,隋唐始确定以六部为尚书省的组成部分。以吏、户、礼、兵、刑、工六部比附《周礼》的六官,秦汉九卿之职务大部并入。

-

隋朝·三省六部制

它确立于隋朝,此后一直到清末,六部制基本沿袭未改;对于三省制,其中尚书省形成于东汉(时称尚书台);中书省和门下省形成于三国时,目的在于分割和限制尚书省的权力。在发展过程中,组织形式和权力各有演变,至隋,才整齐划一为三省六部,...

-

达比亚

达比亚是怒族古老的弹拨乐器,多用于独奏或民间歌舞伴奏,流行于云南省怒江僳僳族自治州的贡山、碧江、福贡、兰坪等地。为怒族弹拨乐器。又称“达边”,当地汉族人称“怒族琵琶”。流行于云南省怒江僳僳族自治州碧江、贡山、福贡和兰坪等地。“达比亚”是怒语,僳僳族...[百科]

-

唐朝·李世民增设相位

杜如晦与房玄龄同时拜相,任命为尚书右仆射。房、杜二人拜相后,成为唐太宗的主要助手,人称“房谋杜断”。贞观之后,任宰相者除中书令、侍中外,长期皆加“同中书、门下三品”,尚书省长官也不能例外。李世民藉此制,充分发挥了他们的才干,为“贞观...

-

晋朝·晋三谢

因为刘禹锡《乌衣巷》中的一句“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”,让我们知道了在东晋时期的这两大世家贵族,王家和谢家。作为谢氏一族中最显赫的人物,淝水之战中打败前秦的谢安,和其堂兄谢尚以及哥哥谢弈,并称为“晋三谢”。当然,谢氏一族名人众多,有才情者、杰出者众多,只不...

-

·越中十子

嘉靖十七年,时任礼部尚书严嵩,揣摩上意,反对自由讲学,借口书院耗财扰民又一次尽毁天下书院。稽山书院被捣毁后,王阳明的两位嫡传弟子:季本和王畿,建立了流动课堂——鉴湖画舫。“越中十子”就是王门二代主力。

-

·纸糊三阁老

据《明史·列传第五十六·刘珝传》记载,由于万安等人在成化年间身居高位却尸位素餐,对明宪宗的种种失德之举(纵容汪直及西厂的骄横只是其中之一)不能有所匡正,以至于万安、刘珝、刘吉三位阁臣被人们戏称为“纸糊三阁老”、六部尚书则戏称为“泥塑六尚书”。

-

王无能

清光绪三十一年(1905)左右随父来沪,在文明书局编辑所附设之文明小学就读,后因家贫辍学学艺,在笑舞台唱文明戏,工丑角,擅演书僮、篾片、小贩等穿马甲的小人物,故称"马甲滑稽"。表演上洒脱自然,口齿清楚,语言流畅,善说各地方言,即兴发挥甚多。其时大型滑稽戏尚$#...[百科]

-

夏朝·涂山之会

涂山位于今天安徽蚌埠怀远县,传说禹建都阳翟(河南禹县)后召集夏和夷的部落首领于涂山,史称涂山之会。

-

笛朽篥

流行于云南省怒江傈僳族自治州贡山、福贡、碧江、泸水等地。[百科]

皖公网安备 34019202000096号

皖公网安备 34019202000096号