-

商朝·名臣伊尹囚禁商王太甲

伊尹为商王朝开国功臣,曾辅佐成汤推翻夏桀,建立政权,又辅佐外丙、仲壬、太甲三王,立下汗马功劳。太甲之后,沃丁继位,伊尹自觉年老,不再参与朝政。沃丁八年,伊尹病死,相传已有百年之寿。沃丁以天子之礼隆重地安葬伊尹,用牛羊豕三牲祭祀,并亲自临丧三...

-

汉朝·王允设计除董卓

董卓的所作所为深深激怒了司徒王允。一方面王允千方百计地接近董卓,骗取信任;另一方面,又积极策划设法除掉董卓。王允知道要想除掉董卓,同他寸步不离的吕布是最大的障碍,于是决定,从吕布入手,离间两人。因她聪明美丽,便被王允收为义女。差人将吕布赶出卧房。董...

-

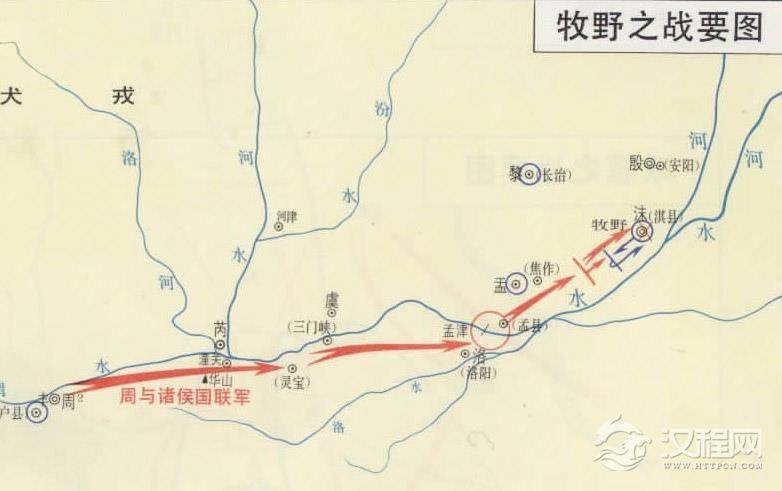

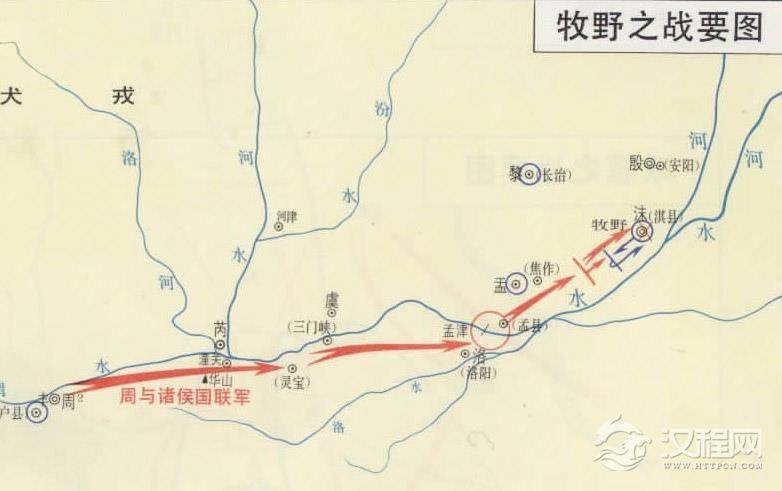

商朝·牧野之战

牧野之战,又称“武王伐纣”,是周武王的联军与商朝军队在牧野(今河南省淇县南、卫河以北,今卫辉市境内)进行的决战。由于帝辛(商纣王)先征西北的黎,后平东南夷,虽取得胜利,但穷兵黩武,加剧了社会和阶级矛盾,最后兵败自焚,商朝灭亡。故《左传》称:“纣克东...

-

唐朝·洺水之战

洺水之战发生在唐武德五年(即公元622年)正月至三月,是唐朝平定天下、统一国家战争中,秦王李世民率军在洺水流域击败刘黑闼军的一次重要作战。古水名,即洺河,在今河北南部。古洺水与今洺水有所不同,古洺水上游游两支,南支源出武安市西部,东流经永年北,自此以下,历代屡经迁改,今...

-

三国·二宫之争

二宫之争,又称南鲁党争,两党争构,是发生于三国时期东吴的政治事件,发生于吴大帝孙权在位期间,大约始于吴赤乌五年(242年),结束于赤乌十三年(250年)。源于太子孙和及鲁王孙霸之间因储君问题而生的矛盾,及后引发起朝中大臣因分别支持太子和鲁王而分裂。最终孙...

-

·白登之围

公元前201年(汉高祖六年),韩王信在大同地区叛乱,并勾结匈奴企图攻打太原。汉高祖刘邦亲自率领32万大军迎击匈奴,先在铜辊(今山西沁县)告捷,后来又乘胜追击,直至楼烦(今山西宁武)一带。时值寒冬天气,天降大雪,刘邦不顾前哨探军刘敬的劝解阻拦,轻敌冒进,直追到大同平城,结果中了匈奴诱兵...

-

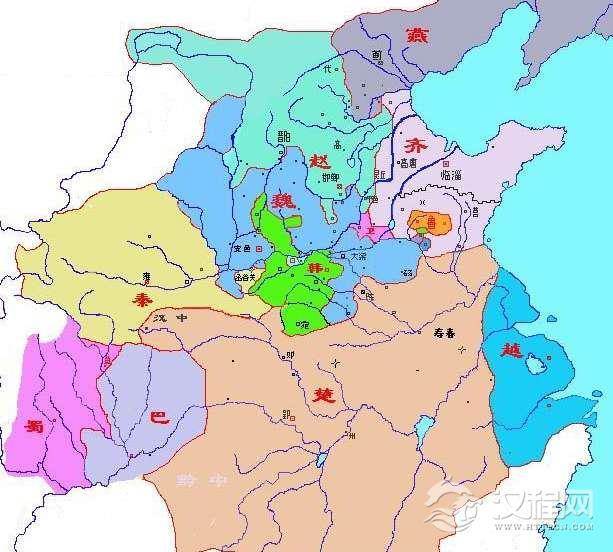

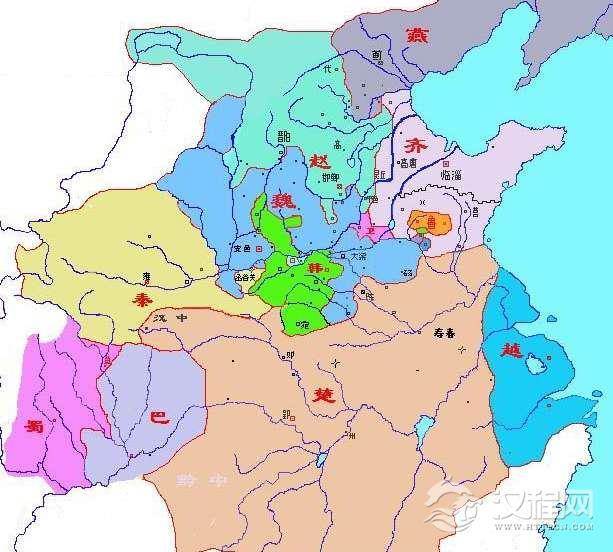

西周·浊泽之战

周烈王七年(公元前369年),在魏与韩赵之战中,韩、赵联军在浊泽(今山西运城境)进攻魏军的作战。史称“浊泽之战”此战,联军在取得绝对优势的情况下,由于赵、韩的严重分歧,因不能协同而由胜转败,使魏国终免于分割。

-

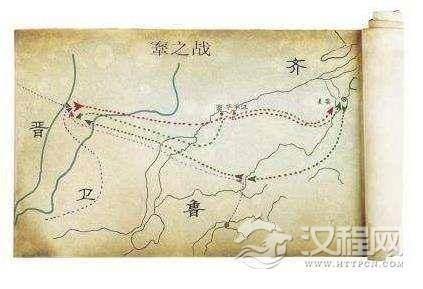

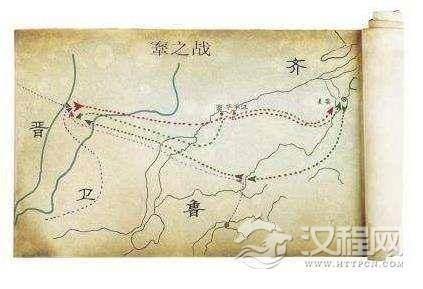

·鞌之战

齐晋鞌之战发生于公元前589年。当时,晋国的执政卿士郤克为报齐国戏辱之仇,借鲁、卫求援之机,发兵攻齐。主战场为鞌,故史称“鞌之战”。这场战争以晋国胜利而告终,但大大消耗了交战双方的实力。在战斗中,晋国之所以能胜利,除了《左传》中表现的君臣同仇敌...

-

·前秦灭前燕之战

前秦灭前燕之战指的是太和四年(369年)十一月至太和五年(370年)十一月,前秦名将王猛率军攻占前燕都城邺城(今河北临漳西南)并灭亡前燕的战役。升平四年(360年),前燕皇帝慕容暐继位,前燕内部矛盾加剧。太和四年(369年),前燕吴王慕容垂投奔前秦。前秦国主苻坚趁机以前燕未割让...

-

宋朝·王小波、李顺起义

淳化四年,王小波、李顺因不堪忍受官府的压榨和剥削,聚众起义。提出均贫富的口号,得到贫民的拥护,起义队伍迅速壮大,增加至数万人。十二月,起义军在江原县与官军激战,王小波身受重伤战死,义军由其妻弟李顺领导继续斗争。由于起义军纪律严明,李顺又善于录用人才,队伍发展到数十...

-

夏朝·钧台之享

钧台之享是夏朝初年发生的一个重大历史事件。“钧台”是指为上帝群神修建的台坛。“钧台之享”是夏启剿灭有扈氏后,为废除传统的部落禅让制,巩固王权,确立王位世袭。而在都城阳翟(今河南省禹州)召集各地方国首领,举行了一场盛大的献祭神灵的活动,同时这也是一次...

-

上古·阪泉之战

阪泉之战对开启中华文明史、实现中华民族第一次大统一有重要意义。发生在华夏集团活动地域的东半部,较靠近东夷集团分布区,保存传说最多的是冀西北的涿鹿。阪泉之战曾见载于春秋时期的史籍中。公元前636年由于内乱,周王出奔于郑国,次年狐偃建议晋文公“求诸侯,莫如勤王...

-

·召陵之盟

公元前656年,齐桓公率齐、宋、陈、卫等八国军队攻溃楚的盟国蔡国,陈兵楚境,以楚不向王室朝贡相质询。

-

汉朝·汉灭朝鲜之战

汉高祖刘邦时,燕王卢绾背叛汉朝,前往匈奴亡命,卫满亦一同前往,并带同千余名党徒进入朝鲜半岛。之后,卫满召集战国时齐国和燕国亡命者成军,推翻了古朝鲜的俊王(一说哀王),并取得古朝鲜的首都王险城。卫满即位,史称卫满朝鲜。

-

汉朝·戚宦之争

戚宦之争是指东汉中后期约持续百年的外戚与宦官之间的争斗。在东汉后期的戚宦纷争中,外戚利用皇帝幼弱,得以专擅朝政,宦官也力图拥立幼主,以便自己的操纵。总之,双方都极力图挟持皇帝,排除异己,由于外戚、宦官的交替专权、乱政,最终葬送了东汉王朝。

皖公网安备 34019202000096号

皖公网安备 34019202000096号