-

·二程

程颢字伯淳,又称明道先生。程颐字正叔,又称伊川先生,曾任国子监教授和崇政殿说书等职。二人都曾就学于周敦颐,并同为宋明理学的奠基者,世称二程。死后葬于洛阳伊川二程墓。

-

·郑氏三公

郑氏三公像位于河南省荥阳市城东南檀山、郑上路与310国道交会处的三角地带。

-

秦朝·函谷关之战

古代处于洛阳至咸阳故道中间的崤山至潼关段多在涧谷之中,深险如函,古称函谷。

-

清朝·七和卓之乱

七和卓之乱,是清道光二十七年(1847年)流亡于浩罕的白山派和卓后裔入侵中国新疆西南部的事件。这次入侵以卡塔条勒、倭里罕、克齐克罕、塔瓦克尔、萨比尔罕、阿克恰于、伊善罕七人为首,因七人皆为波罗尼都后裔、和卓玉素普的子侄,故称“七和卓”。

-

宋朝·公元1189~1279年的南宋

然而,南宋政权由于当权者昏庸无道、不思进取,大臣专权,对金朝一味屈膝求和,尖锐的民族矛盾与阶级矛盾激起了汹涌的人民起义,南宋政权在内忧外患之中摇摇欲坠。随着蒙古帝国的崛起,南宋政权最终于1279年淹没在蒙古铁骑的滚滚铁流之中。

-

陆九渊

陆九渊为宋孝宗乾道八年(1172年)进士,初调靖安主簿,历国子正。有感于靖康时事,便访勇士,商议恢复大略。曾上奏五事,遭给事中王信所驳,遂还乡讲学。绍熙二年(1191年),升知荆门军。在任内创修军城,稳固边防,甚有政绩。绍熙三年十二月(1193年1月),陆九渊逝世,年五十四。嘉定...[百科]

-

南北朝·玉璧之战

玉璧之战,是南北朝时期东魏丞相高欢对西魏发动的战役,旨在攻取战略要地玉璧城,进而打开西进的道路。546年十月,高欢率重兵进攻玉璧城。西魏守将韦孝宽积极防守,东魏军屡攻不下,伤亡惨重,高欢忧愤成疾。546年11月,在五十日的苦战之后,东魏军撤退。

-

昆仑大师

因战乱所逼,在山东临清龙潭寺【今河北临西县龙潭村】削发为僧的昆仑大师,他身怀武功,擅长医道,在龙潭寺立门授徒,研练出一门偏重腿功的武技,并借用发源地龙潭寺的潭字命名潭腿,又称临清潭腿。[百科]

-

侗族舞曲

那年,作者背着古筝去深入生活,到了两个侗族自治县——湖南通道侗族自治县和湖南新晃侗族自治县。在深入生活的过程中,作者有感于侗族的广大人民群众对生活的热爱和他们富有深刻韵味的音乐风格,遂创作了这首筝坛经典作品。[百科]

-

峨眉派

峨嵋派之得名,是以上古修仙学道圣地峨眉山而起的,它与洪门天地会之“峨眉山”不同,洪门的“峨眉山”是山堂而出于虚构,峨眉派的“峨眉”是地名,是实指。峨眉武术有“一树开五花,五花八叶扶”。一树指的是峨眉武术,五花指的是五个地区,即丰都的青牛,通江的铁佛,开县的黄陵,涪陵的点易...[百科]

-

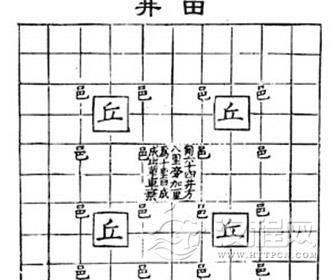

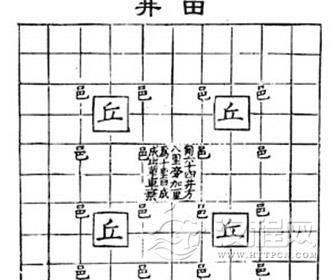

商朝·井田制

西周时期,道路和渠道纵横交错,把土地分隔成方块,形状像“井”字,因此称做“井田”。井田属周王所有,分配给庶民使用。领主不得买卖和转让井田,还要交一定的贡赋。领主强迫庶民集体耕种井田,周边为私田,中间为公田。而其实质是一种土地私有制度(夏商西周,一切土地属于国家)。...

-

南北朝·大乘教起义

最高统治者有时支持某些僧侣讲道说法,又严禁另一些僧侣聚徒传教。部分僧侣颂扬明君有道的同时,另一些僧侣却公然毁寺烧经,举兵造反。延兴三年(473)沙门慧隐反。太和五年(481)沙门法秀于京都平城举事,参加者有官僚大族,更多的是平民和奴隶。十四年,沙门司马惠御自称圣王,起兵...

-

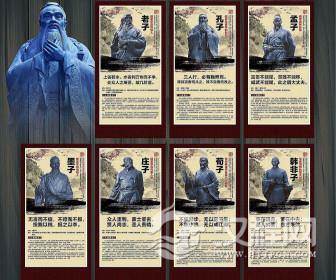

春秋战国·先秦七子

先秦七子指的是春秋战国时百家争鸣时期最有影响力的七个思想家,他们分别是儒家的代表人物孔子、孟子、荀子,墨家的代表人物墨子,道家的代表人物老子、庄子,法家的代表人物韩非子,这七个人都给后世留下了深远的影响。

-

·嘉定和议

1206年(开禧二年)五月,宋分道进兵。初时收复了一些地方,不久,金援兵大量南下,宋军大败。金人要求惩办战争祸首,主和派礼部侍郎史弥远等竟杀死韩侂胄,函其首送给金人。1208年(嘉定元年),双方重定和约,史称“嘉定和议”。

-

国学

国学,是以先秦经典及诸子百家学说为根基,它涵盖了两汉经学、魏晋玄学、隋唐道学、宋明理学、明清实学和同时期的先秦诗赋、汉赋、六朝骈文、唐宋诗词、元曲与明清小说并历代史学等一套完整的文化、学术体系。中国历史上“国学”是指以“国子监”为首的官学,自“西学东渐”后相对西学而言泛指...[百科]

皖公网安备 34019202000096号

皖公网安备 34019202000096号