-

《说苑》:古老的小品文

《说苑》原本有二十卷,但仅存五卷,大部分已经丢失了,直到宋代的文学家曾巩,他着手整理之后,又再次成为二十卷。但是不知情的小姑状告孝妇,说她杀了自己的母亲。狱吏逮捕了孝妇,孝妇不承认自己有罪。狱吏严加考打,孝妇没有办法就认了罪。但是这个案子呈报上去后,法官认...

-

独龙族住什么样的房子?独龙族的建筑木垒房

独龙族的住宅房屋建筑主要是木垒房建筑和竹篾房建筑两种。独龙族人认为,西边是鬼怪的世界,房门不能朝西开。这种被成为窗户的小洞口,是独龙族建筑的重要标志,至今完整地保留着。独龙族人家盖房所需建筑材料的准备工作一般都在两三年前就开始准备。在男子准...

-

非物质文化遗产之一蒙古族四胡音乐

蒙古族四胡音乐是最具蒙古族特色的乐器之一,我国非物质文化遗产之一,擦奏弦鸣乐器。13世纪后,四胡已在蒙古族地区流传。位于科尔沁草原腹地的通辽市是目前四胡艺术最为繁盛的地区。至清代,四胡又称“提琴”,用于宫廷音乐番部合奏中,形制已和今日蒙古族#$...

-

中国古代建筑:石头民房

我国西藏、甘肃、青海及四川西部一带盛产石材,当地多以石料为主要建筑材料建造住房。藏族地区崇信藏传佛教喇嘛教,几乎家家户户都诵经拜佛,所以经堂成了住宅中必不可少的部分,而且占据着重要的位置,室内的装饰也比较讲究。图26西藏碉房住宅

-

端午节的四种传说

五月五日是恶月恶日,以除瘟、驱邪、求吉祥,因而出现了相关的文化活动,形成了颇有特色的端午节。端午节风俗中的一些内容,如“踏百草”、“斗百草”、“采杂药”等,实际上与屈原无关。

-

关于中秋节的四个传说

据说,八月十五中秋节吃月饼习俗由此而来,并由宫中传到民间。胡人特有的日常食用的面饼,被汉人称为“胡饼”。一直到明代,“月饼”才正式定名,中秋节吃月饼风俗也广为流行。到西汉时,为避汉文帝刘恒的讳,而改称“嫦娥”。嫦娥奔月有两种版本,均见于《淮南子》。逢蒙未能得手,恶...

-

唐代文言小说与科举制度论略

公元7世纪出现并在8世纪末达到相当繁荣的唐代文言短篇小说,不仅标志着中国古代散文体小说的成熟。也是世界范围内最早出现的、符合散文体小说艺术格范的短篇小说。值得注意的是,中国古代散文体小说的成熟与西方散文...

-

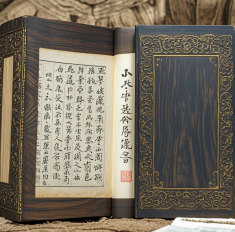

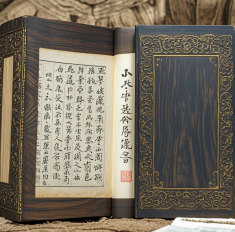

清朝《四库全书》对文化传承功大于过吗?

清朝《四库全书》规模宏大,分经史子集四部,收录丰富古代文献。它对中国古代文化整理保存、为学术研究提供参考,见证文化辉煌。但因政治需要存在古籍被篡改删节等争议。我们应以客观理性态度看待,传承优秀传统,反思文化专制。

-

渭水之滨疑仙境-秦阿房宫

秦始皇统一全国后,大力改革政治、经济、文化,统一法令,统一货币和度量衡,统一文字,修驰道通达全国,并筑长城以御匈奴。这次建宫计划,在渭南上林苑中,以阿房宫为中心,建造许多离宫别馆。阿房宫留下的夯土台东西约1公里,南北约0.5公里,后部残高约8米。阿房...

-

吴说

吴说吴说,生卒不详。字傅朋,号练塘。人称吴紫溪。钱塘(今浙江杭州)人。居钱塘之紫溪,人呼吴紫溪。宋诗纪事谓为王令(逢原)之外孙。高宗绍兴十四年除尚书郎,出知信州(今江西上饶)。擅书,楷、行、草及榜书均佳。其榜书沉稳端润,行、草圆润流丽。入黄庭坚之室,时作钟...

-

源远流长的畲族小说歌文化

畲族小说歌是对压迫与苦难的深切痛诉,以及对生活的窘迫。发源于福建省霞浦县侯南镇白露坑村。小说歌作为长篇故事歌,是畲族民众创造的文学样式和文化载体。题材和内容大都取材于我国民间流传的戏曲、曲艺中的故事,与畲族的日常杂歌有别。歌言是畲族人民的口头文...

-

文言文中常见的四种称谓

《师说》中的“师襄”和《群英会蒋干中计》中提到的“师旷”,“师”,意为乐师,也是表明职业。《柳敬亭传》中的“优孟”,是指名叫“孟”的艺人。“优”,亦称优伶、伶人,古代用以称以乐舞戏谑为职业的艺人,后亦称戏曲演员。

-

独特的瑶族语言文字文化解说

由于各地瑶语相差不少,往往需要改用中文沟通以便沟通。又称高地瑶话、盘瑶。又称八排瑶语、藻敏语。在所有说勉语的人中,约有90万人使用优勉土语,40万人使用金门土语。送气音基本上出现在汉语借词中。

-

寻常话里有真知——读《文物物语,说说文物自身的故事》

弘扬中国优秀传统文化,已成为今天大家的共识。中国号称礼仪之邦。朱先生在这方面也通过文物为我们作了不少介绍。新中国建立以后,国家成立了“文字改革委员会”,其重要的工作之一就是进行文字的规范和简化。朱先生通过各个时期文物上的文字,证明了...

-

糖房村庄:古老的茶马古道

因此,一年四季都有麦芽糖的香甜荡漾在糖房村四周,这个村就叫糖房。“顺下线”既是一条官道,当时的朝庭圣旨到边疆的思普地区,要经过这一条线,又是一条商道,普洱府起程的大马帮又要从思茅到普洱,再经过顺下线,最终到达康藏。

皖公网安备 34019202000096号

皖公网安备 34019202000096号