-

·寒衣节

寒衣节,每年农历十月初一,又称“十月朝”、“祭祖节”、“冥阴节”,民众称为鬼头日,是我国传统的祭祀节日,相传起源于周代。这一天,特别注重祭奠先亡之人,谓之送寒衣。寒衣节与春季的清明节、秋季的中元节,还有下元节并称为一...

-

冬至节

冬至节由来中国传统节日冬至节的日子。所谓冬至,就是“冬天到了”的意思。这一天,北半球的白天最短,夜晚最长,太阳光几乎直射南回归线,是太阳趋向光能达到的最南极限。从这之后,白天渐渐变长,夜晚渐渐变短。#$...[百科]

-

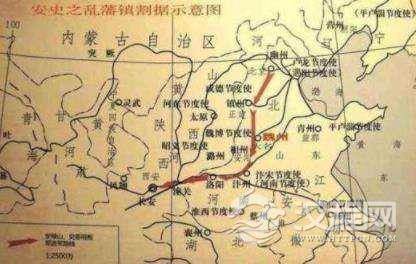

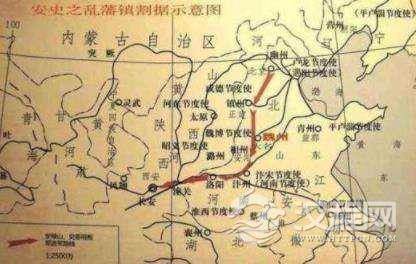

唐朝·始置节度使

景云元年十月二十日,幽州镇守经略节度大使薛讷被任命为左武卫大将军兼幽州都督。唐自此开始设置节度使。按照唐朝的规定,只要是任命亲王为节度大使而亲王本人不在职位上处理日常事务,而是仍居京城为官的,都要在所镇守的地方另行设“副大使”一职。唐代设立节度使一...

-

·下元节

下元节的来历与道教有关。道家有三官,天官、地官、水官、谓天官赐福,地官赦罪,水官解厄。三官的诞生日分别为农历的正月十五、七月十五、十月十五,这三天被称为“上元节”“中元节”“下元节”。下元节,就是水官解厄旸谷帝君解厄之辰,俗谓是日。

-

·三元节

道教认为产生天地万物的三个基本元素是天、地、水,即“三元”,三者称“官”,即时空流动过程中的节段。天官紫微大帝赐福,诞于正月十五,称上元节,也就是“元宵节”。地官清虚大帝赦罪,诞于七月十五,称中元节,又称"鬼节"或"盂兰盆会&quo...

-

冬至

冬至是在每年的12月22日或23日,是二十四节气中第二十二个节气,是冬季的第四个节气,此时太阳黄经为270度。冬至时节,太阳直射点在南半球回归线上,北半球昼达到最短,夜达到最长,这天过后,太阳直射点又逐渐向北移动。人们...[百科]

-

隋朝·节度使

因受职之时,朝廷赐以旌节,节是当时一种全权印信,受有此全权印信者,便可全权调度,故称节度使。

-

元朝·至正新政

至正新政是1340-1349年(元朝末年元顺帝至正年间)的改革措施。至正新政虽然从一定程度上缓解了社会矛盾,但并未触及社会矛盾的核心土地兼并问题,也没有解决财政困难。因此没有能拯救元朝。

-

巴葛丢冬

巴葛丢冬,苗族边棱气鸣乐器。因使用树皮制成,故汉族称其为树皮拉管。流行于广西壮族自治区隆林、西林、田林、那坡等桂西各地。[百科]

-

立冬

立冬是每年公历11月7日或8日,节令交立冬,“立”是开始,“冬”是节令,这天太阳到达黄经225度,正午用圭表测日影,影长为古尺一丈二寸三分,相当于今天的2.501米。夜晚观测北斗七星,斗柄正指亥的方位,也就是正北方,这个阶段一般在农历十月,也叫亥月。星...[百科]

-

夏至

夏至是公历每年6月22日前后,从太阳到达黄经90度时为夏至。夏至点时,太阳运行到最北,过了夏至日。太阳逐渐向南移动,北半球白昼一天比一天缩短,黑夜一天比一天增长。此后,太阳辐射到地面的热段仍比地面向空中散发的多,故短期内气温继续升高,除青藏高原、东北、内...[百科]

-

·巨石阵

它的主轴线、通往石柱的古道和夏至日早晨初升的太阳,在同一条线上;另外,其中还有两块石头的连线指向冬至日落的方向。

-

南北朝·祖冲之造大明历

这样冬至点就是逐年变动的,纠正了历法中固定冬至点与天象的不合。这不仅克服了旧历的严重缺陷,而且提高了历法计算的精度。

-

筒钦

筒钦又称“莽筒”、“铜冬”、“铜洞”、“大铜角”等。藏语“筒钦”为大号的意思。蒙古族称“毕利”,汉称大号筒、长角号、小铜角等。它是喇嘛教乐队中十分重要的低音乐器。这种乐器在藏族地区至少有七百多年历史,它是于16世纪后半叶随喇嘛教一起首先传入内蒙古的。[百科]

-

唐朝·河朔三镇

河朔三镇,又称河北三镇,是指唐朝末年藩镇割据时位于河朔地区的三个藩镇势力,是范阳节度使、成德节度使、魏博节度使三个节度使的合称,范阳(又称幽州或卢龙,今日河北省北部,北京、保定及长城附近一带)、成德(幽州以南和山西接壤的地区,今日河北省中部)、魏博(后改...

皖公网安备 34019202000096号

皖公网安备 34019202000096号