-

宋朝·苏门四学士

苏门四学士是指黄庭坚、秦观、晁补之、张耒四人。北宋后期,苏轼作为继欧阳修之后主持北宋文坛的领袖人物,在当时享有盛誉。在苏轼的提携下,黄庭坚、秦观、晁补之、张耒逐渐为世人熟知。在苏轼的大力推荐下,这四人...

-

秦朝·苏门六学士

苏门六学士:黄庭坚、秦观、晁补之、张耒、陈师道、李廌。苏门六学士是在苏门四学士之外,再加陈师道与李廌。“四学士”指的是黄庭坚、秦观、晁补之、...

-

·大学士

大学士,为辅助皇帝的高级秘书官。又称内阁大学士(明及以后)、殿阁大学士等,也有协办大学士。明清时流行的中堂一称,一般是指大学士或首辅大学士。此外,越南的后黎朝和阮朝也曾模仿中国,设立大#$...

-

明朝·大学士杨士奇去世

杨士奇,明中期著名大臣,与杨溥、杨荣并称“三杨”。三杨公正清廉,忠于职守,威信极高。英宗即位后,太皇太后任用杨士奇、杨荣、杨溥,凡事均向三人咨议,然后裁决。杨士奇辅政,重边防,慎刑狱,严百司,颇有政声。1446年,三杨中最后一位杨溥去世,朝廷更无良臣,加之王振...

-

唐朝·十八学士

唐太宗李世民在长安城设文学馆,王府属杜如晦、记室房玄龄、虞世南、文学褚亮、姚思廉、主簿李玄道、参军蔡允恭、薛元敬、颜相时、咨议典签苏勖、天策府从事中郎于志宁、军咨祭酒苏世长、记室薛收、仓曹李守素、国子助教陆德明、孔颖达、信都盖文达、宋州总管府户曹许...

-

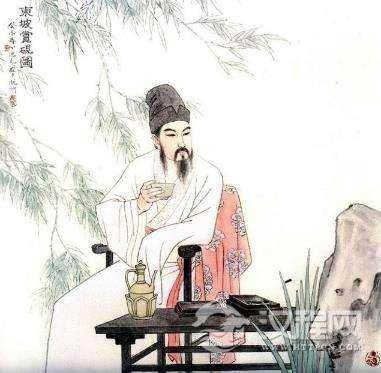

宋朝·三苏

“三苏”是指北宋散文家苏洵和他的儿子苏轼、苏辙。苏洵为老苏,苏轼为大苏,苏辙为小苏。三苏之中,苏洵和苏辙主要以散文著称;苏轼则不但在散文创作上成果甚丰,而且在诗、词、书...

-

南北朝·翰林学士

翰林学士,是古代官名。学士始设于南北朝,唐初常以名儒学士起草诏令而无名号。唐玄宗时,翰林学士成为皇帝心腹,常常能升为宰相。北宋翰林学士承唐制,仍掌制诰。此后地位渐低,然相沿至明清,拜相者一般皆为翰林#$...

-

唐朝·元稹撰《承旨学士院记》

元稹,是穆宗时的翰林学士,很受穆宗宠信。只要是朝中大事,穆宗一定与元稹商议。后来他因阻碍裴度对叛镇的用兵计划,与裴度同时被罢免。元稹是个有才华的文士。太和五年八月元稹病逝。元稹一生诗作颇多,与白居易相唱和,世称“元白”。元稹的诗歌广泛反映现实,指斥时弊,愤...

-

·程门立雪

熙宁九年,中进士第。时河南程颢与弟颐讲孔、孟绝学于熙、丰之际,河、洛之士翕然师之。时调官不赴,以师礼见颢于颍昌,相得甚欢。其归也,颢目送之曰:“吾道南矣。”四年而颢死,时闻之,设位哭寝门,而以书赴告同学者。至是,又见程颐于洛,时盖年...

-

·苏峻之乱

苏峻、祖约之乱,又称苏峻之乱,是东晋成帝年间发生的一次大规模叛乱,爆发于咸和二年(327年),由历阳内史苏峻发起,联结镇西将军祖约以讨伐庾亮为名起兵进攻建康。于次年攻破建康执掌朝政,庾亮则与江州刺史温峤推举征西大将军陶侃为盟主,建立讨伐军反抗苏$...

-

唐朝·吴中四士

吴中四士是指盛唐前期诗坛上的四位诗人,包括张若虚、贺知章、张旭和包融。其中贺知章、张若虚是当时著名的诗人,张旭是书法家,也是诗人,包融所传诗不多。诗作以张若虚的《春江花月夜》最为著名。在唐诗中,有以诗歌风格和内容等来划分流派的,也有以地域来划分流派的,诸如...

-

晋朝·苏峻、祖约之乱

庚亮认为苏峻、祖约不忠,次年十月,庚亮不顾朝臣异议,下令征讨苏峻。苏峻闻知,便联络豫州刺史祖约,以讨伐庚亮为借口共同起兵反晋。九月,陶侃指挥水军攻打石头城,庚亮、温峤率兵万人,从陆路进击。苏峻率8千士兵迎战,被陶侃部将彭世、李千斩杀,余众溃逃...

-

汉朝·苏武牧羊

在审问的过程中,卫律当场把虞常杀死,以此来威胁苏武。张胜害怕了,跪下投降,并承认了与虞常同谋。这么说无非是想把苏武长期监禁罢了。可是,匈奴人却骗汉朝大臣说苏武已死了。常惠告诉使者苏武还活着,并出了一个主意,让汉使救苏武。第二天,使者去见单于...

-

·金庸笔下四大门派

中国古代盗墓史上分为四大门派,分别是摸金派、发丘派、搬山派和卸岭派。但这与武侠小说中的门派概念是极为不同的,这些门派的弟子甚至可以完全不存在师徒性质的人身关系,他们各行其道、各自为政,甚至素未谋面,但是由于对共同盗墓“理念”的认可,他们就被化为同一...

-

·三国谋士

谋士,指设谋献计的人。古时的谋士:相当一部分“学而优”却不能“仕”的读书人,常以“门客”、“军师”、“幕僚”等身份,为自己的“主人”、“主公”,出谋划策,排忧解难,有时甚至以死相报。

皖公网安备 34019202000096号

皖公网安备 34019202000096号