-

朱熹诗初探

朱熹是宋代著名的理学家,对经学、史学、文学都有贡献。胡应麟说朱熹的诗学陈子昂,这未免有溢美之嫌。这种作法为朱熹所创。其后,历代赓和者多达20余家。可见,这组诗对后世的影响之大。“半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊”——这“半亩方塘”面积虽...

-

朱熹德育思想浅论

一朱熹重视教育对于改变人性的重要作用。从教育的目的在于“明人伦”的思想出发,朱熹严厉抨击了当时以科举为目的的学校教育。朱熹一生从事教育,教化民众,可谓桃李满天下。朱熹提出教育分两个阶段,8至15岁入小学,15岁之后入大学。...

-

朱熹对古代地学的研究

“格物”是朱熹思想体系的基础,同时也是朱熹建立其思想体系的出发点。朱熹的“格物”所涉及的范围相当广泛。一朱熹对大地形成与地表变化的研究是其对天文学研究的继续。在对物候的解释方面,朱熹也有所论述。朱...

-

朱熹的农业科技思想

朱熹非常重视土壤的深厚对农作物生长的重要性。朱熹还认为,土壤既要深耕还要反复耙犁,使生土变为熟土。在他知南康军和知漳州期间,每逢春播时节,他都要事先颁发《劝农文》,要求农民及时播种。针对这种情况,朱熹提出要多用粪肥。田间管理是农业生...

-

朱熹哲学研究进路

笔者并指出,唯有从基本哲学问题意识为探究进路,才能总收众多研究进路的思维线索,也才能逐一厘清朱熹学思在传统儒学史及当代儒学研究中的解义之争。

-

从心性论看朱熹哲学的历史地位

朱熹的心性论,是建立在他的宇宙本体论的基础之上的。但这并不是朱熹心性论的全部内容。朱熹之所以这样做,一方面要为人性确立宇宙论的根源。朱熹以性为形而上之理,这是毫无疑问的,但同样毫无疑问的是,他还以性为心之本体,而心之...

-

朱熹治学方法试解

朱熹一生,无论教学,还是著述,都是殚精竭虑,探幽索微,力求获得精深的义理。“研精覃思以究其难知”。两者都是为了达到“博”这一目的,在获得“新知”这一方面,两者都是依附于“博”起作用的。

-

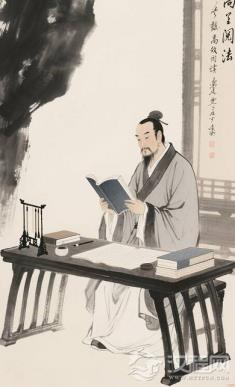

朱熹

朱熹朱熹(1130-1200),字元晦,号晦庵,又号称晦翁,祖籍徽州婺源(今属江西),出生于南剑州尤溪(今福建尤溪县)。宋代理学的集大成者,诗人、哲学家。宋高宗绍兴十八年(1148)中进士,历任泉州同安县主簿,知漳州、知潭州、焕章阁待制兼侍讲等职。平生不喜为官,...

-

论朱熹修辞技巧论的社会哲理内容

(《朱子语类》卷139,《朱子金书》第十八册第4293页)在这里,朱熹连续引用了三个人的话强调对修辞用字的高度重视。更重要的是,这种“感念”隐含着对为社会事业而辛劳、奔波者的高度赞美和深深的向往。《周礼论》好,如宰相掌人主饮食男女事,某意如此。而且,...

-

论朱熹“格物致知”说的认识论价值

朱熹在二程的基础上,对“格物致知”作了全面发展。同时又强调“格物”的实践活动,提倡人们对自身及外界事物进行必要的研究。是指客观存在的一切事物朱熹所谓“物”,包罗万象,包括自然界和人类社会的一切物质和精神现象。因此必须通过接触具体事物而认识事物之规律...

-

朱熹理学与当代教育:如何培养君子人格?

朱熹理学作为中国传统文化的重要组成部分,其教育思想对当代教育仍具有深远影响。本文通过探讨朱熹理学中的教育理念和方法,分析如何在当代教育中培养君子人格,以期为社会培养出更多德才兼备的人才。

-

朱熹政治观与当代价值探索

朱熹的政治思想强调德治、修身治国、举贤任能以及法治与德治并举,对现代社会仍具重要启示。其思想提醒我们重视领导者道德品质、个人修养及人才选拔,同时注重法治建设和民本情怀,以推动社会全面进步和人类共同发展。

-

理学教育与科举制度的完善者——朱熹

朱熹,理学的杰出代表,以其深邃的哲学思想和教育革新,对宋代的科举制度产生了深远影响。他的理念,“理一分殊”,不仅丰富了当时的教育内容,更提升了科举考试的质量。朱熹的教育理念深入科举考试的每一环节,强化了考生的德行与哲学思维的考核,推动了科举制度的完...

-

朱熹的“存天理,灭人欲”哲学探析

“存天理,灭人欲”是南宋理学家朱熹提出的哲学理念,强调通过内心修炼体悟并遵循天理,同时克制不合理的欲望。本文深入剖析了该思想的内涵、实践意义及在现代社会中的价值与挑战,指出其旨在引导人们在欲望与道德间寻求平衡,并通过道德修养实现个体完善与社会和谐。文章还强调了传承...

-

朱熹的读书法为何能穿越800年仍不过时?

本文以朱熹读书法为核心,探讨古代高效学习方法对现代人的启示。文章通过分析"循序渐进、熟读精思、虚心涵泳、切己体察、着紧用力、居敬持志"六大法则,揭示古人如何在没有现代科技辅助下实现深度学习。

皖公网安备 34019202000096号

皖公网安备 34019202000096号